名古屋の水道水は他の大都市に比べておいしいといわれています。

実際に飲んでいてもにおいやクセがなくて飲みやすいので、市販のミネラルウォーターとほとんど変わりないのではと感じています。

なぜ名古屋の水道水はおいしいのでしょうか?

前半は名古屋市上下水道局の関連施設である「水の歴史資料館」で、名古屋の水道水のおいしさの秘密を聞いてきました。

後半は鍋屋上野浄水場で、旧ポンプ所と名古屋の水道水の歴史について教えてもらいました。

名古屋の水道水がおいしいのはなぜ?

資料館の職員さんが詳しく教えてくれました。

名古屋の水道水がおいしいのは水源である木曽川水系の水質が良いというのが一番の理由です。

木曽川の取水口はいくつかありますが、主な取水口のひとつは犬山城のすぐそばにあります。

浄水場できれいな水道水が作られます。水をきれいにする方法は、急速ろ過と緩速ろ過があります。

急速ろ過とは、薬品を水に混ぜて濁り成分を凝集させ、速い速度で砂の層を通過させてきれいにする方法です。

急速ろ過で使用する薬品によって水の味が変わることはありません。

緩速ろ過とは、ゆっくり砂の層を通過させ、砂の層とその表面についている微生物の作用によって水をきれいにする方法です。

緩速ろ過では、微生物の働きにより水がおいしくなる可能性はありますが…。

名古屋には緩速ろ過と急速ろ過の施設があります。

この辺りには緩速ろ過された水が給水されていますよ。

水質が良いので、ろ過しただけで水道水として供給することができます。

そのため、水質改善のために脱臭などの余計な工程が必要ありません。

また、木曽川水系の水質を守るために植林をしたりして水源を守る活動もしています。

名古屋の水道水を試飲しました

鍋屋上野浄水場では浄水方式として急速ろ過方式と緩速ろ過方式の両方を採用しています。

水の歴史資料館の水道水は鍋屋上野浄水場できれいにされた水道水です。

館内で、冷やされた水道水が試飲できます。

早速飲んでみました。

緩速ろ過された水は飲み慣れているとはいえ、クセがなくて飲みやすかったです。

当日は暑かったので特においしく感じました。

木曽川の恵みに感謝せねば。

水の歴史資料館と水の歴史プロムナードとは?

水の歴史資料館では、名古屋の上下水道の歴史、役割、災害、防災について無料で学ぶことができます。

東山給水塔

資料館の近くに東山給水塔があります。

その姿はディズニー映画の「塔の上のラプンツェル」に出てくる塔に似ていて、かわいらしいです。

残念ながら普段は塔の敷地内へは入れませんが…。

給水塔の近くには「日泰寺」というめずらしいお寺があります。

日本で唯一、仏教のいずれの宗派にも属さない、日本の全仏教徒のための寺院です。

お釈迦さまのご真骨をタイ国より拝受し、仏教各宗代表の協議を経て1904年(明治37)に建立されました。

日泰寺の駐車場からは東山給水塔がよく見えます。

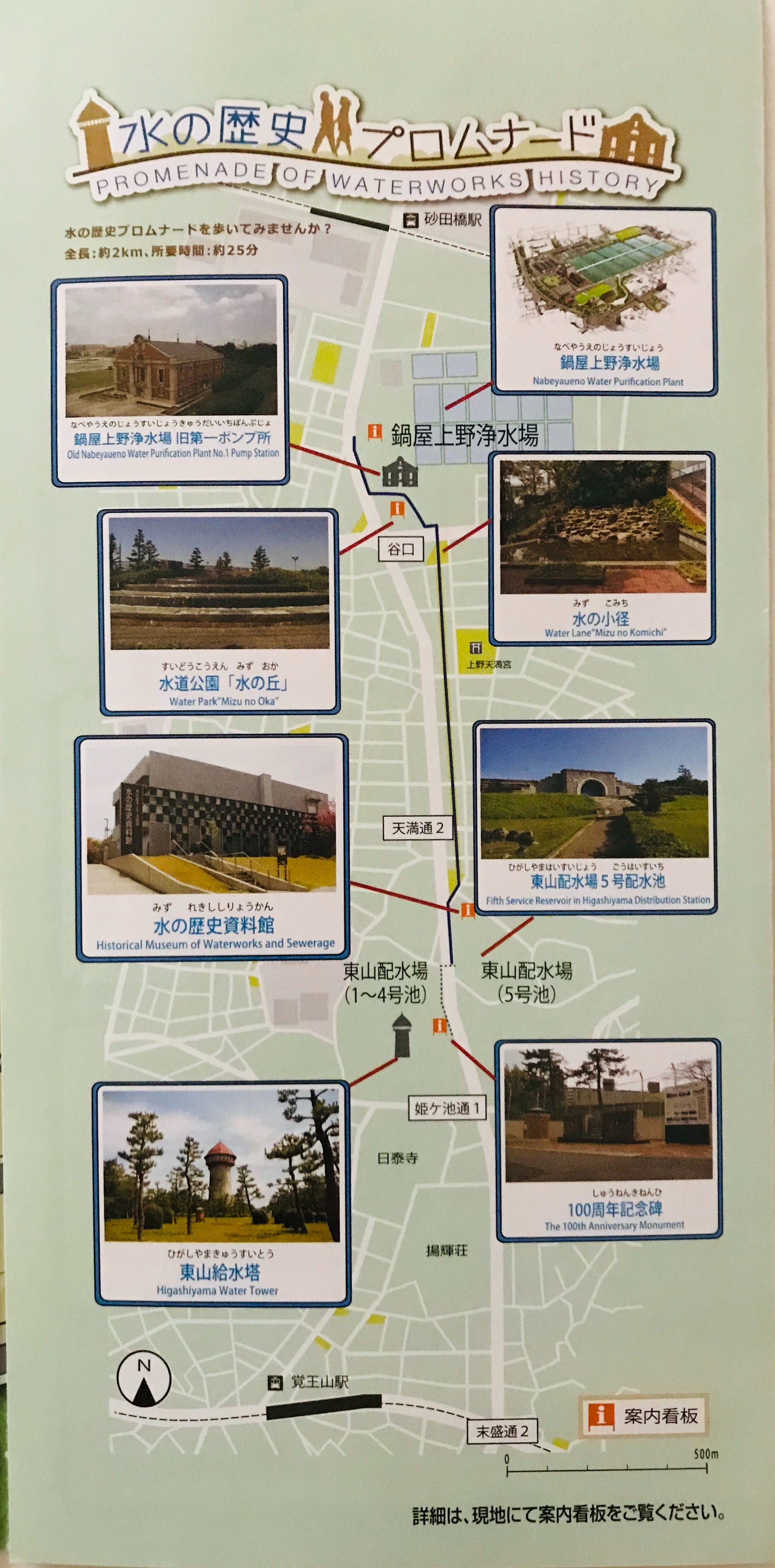

水の歴史プロムナードとは?

全長2km、所要時間約25分の散歩コースです。

水の歴史資料館、東山給水塔、東山配水場5号配水池、100年記念碑、水の小径、水道公園「水の丘」、鍋屋上野浄水場、鍋屋上野浄水場旧第一ポンプ所をめぐります。

今後さらに整備していくようです。

トリックアート

資料館の外にはトリックアートがあり、職員の方が写真を撮ってくれました。

鍋屋上野浄水場一般公開

2022年6月5日、「なごや水フェスタ」が3年ぶりに開催されました。

年に一度、このイベントで鍋屋上野浄水場が一般公開されます。

普段は入ることができない鍋屋上野浄水場ですが、見学者5人以上で予約すると入ることができるそうです。

鍋屋上野浄水場旧第一ポンプ所

旧第一ポンプ所は大正3年から平成4年までの約80年間、東山配水場に水道水を送っていました。

耐震補強工事と創設当時の姿へ復元工事を行い、平成26年から内部を見学できるようになりました。

外観は赤れんがの壁と白い石材の飾りが印象的で、内装の壁面は当時の漆喰塗りを再現しているそうです。

渦巻きポンプも当時の塗装色であった黒に塗装されていて重厚感がありました。

旧ポンプ所の役割と名古屋の水道水との関係は?

上下水道局の職員さんに聞きました。

犬山にある木曽川の取水口から高低差を利用して鍋屋上野浄水場まで水が流れてきます。

浄水場で水をきれいにした後、中部電力の電気を用いて、東山配水場にポンプで水を汲み上げ、自然流下を利用して旧名古屋市内に配水していました。

当時の鍋屋上野浄水場と東山配水場は名古屋市外(愛知郡)でした。

名古屋の近郊に大きな浄水場と配水場をつくり、名古屋市内に配水するために建てられたそうです。

昭和5年、東山給水塔が東山配水場の地上部分に建設されました。

給水塔は背が高い巨大な水のタンクです。

莫大な量の水を貯めて押し出すことで水道管内の水に水圧を与え、各家庭で蛇口をひねると水が押し出されます。

途方もない数の蛇口から水を出すには、相当の水圧が必要です。

東部丘陵地帯に住宅が増え、配水場からの配水では水圧が低下して衛生、防火の面で不安視されるようになりました。

そのため、東山給水塔がつくられたのだそうです。

現在は役目を終え、災害対策用の応急給水施設として300㎥の水道水を貯めています。

まとめ

「水の歴史資料館」は名古屋の上下水道の歴史や現状、災害や防災などが分かりやすく展示されていました。

鍋屋上野浄水場旧第一ポンプ所は名古屋の水道水を語る上で欠かせない施設でした。

そして水道関連の職員さんが分かりやすく熱心に説明してくださるので、とても好感がもてました。

当たり前だと思って飲んでいる名古屋の水道水ですが、とても恵まれているのですね。

おいしい水道水を大切に守ってかないかんね。(名古屋弁)

おいしいのは水道水だけではないですよ。

おいしいごはんが炊ける炊飯器についてはこちら。